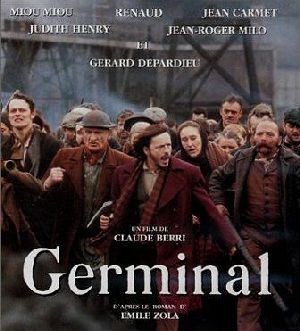

« Germinal » : analyse du roman d’Emile Zola à l’occasion de la sortie du film de Claude Berri

Septembre 1993 – Depuis quelque temps s’étendent sur les murs des rues et routes du Nord Pas-de-Calais d’étranges affiches. Des hommes à l’air sombre et mécontent, arborant un maquillage que l’on croyait définitivement tombé en désuétude dans la région, cheminent avec détermination vers quelque mauvaise action. L’homme du commun, lecteur de revues et spectateur de son poste de télé, comprend vite qu’il est question d’un des derniers avatars cinématographiques de « Germinal », à savoir la version de Claude Berri. Il se rappelle qu’on en a fait grand cas dans la presse régionale (gros budget, grosses vedettes, grosse figuration) et qu’anciens mineurs et nouveaux chômeurs revêtirent l’habit d’obscurité des ancêtres dans ce triste simulacre. Il apprendra aussi que le Conseil régional du Nord Pas-de-Calais a voulu en racheter les décors à grand prix. La destruction (peu de temps auparavant et pour d’obscures affaires immobilières) de l’estaminet lillois où fut créée et chantée pour la première fois l’Internationale ne mobilisa pas tant d’énergie.

Septembre 1993 – Depuis quelque temps s’étendent sur les murs des rues et routes du Nord Pas-de-Calais d’étranges affiches. Des hommes à l’air sombre et mécontent, arborant un maquillage que l’on croyait définitivement tombé en désuétude dans la région, cheminent avec détermination vers quelque mauvaise action. L’homme du commun, lecteur de revues et spectateur de son poste de télé, comprend vite qu’il est question d’un des derniers avatars cinématographiques de « Germinal », à savoir la version de Claude Berri. Il se rappelle qu’on en a fait grand cas dans la presse régionale (gros budget, grosses vedettes, grosse figuration) et qu’anciens mineurs et nouveaux chômeurs revêtirent l’habit d’obscurité des ancêtres dans ce triste simulacre. Il apprendra aussi que le Conseil régional du Nord Pas-de-Calais a voulu en racheter les décors à grand prix. La destruction (peu de temps auparavant et pour d’obscures affaires immobilières) de l’estaminet lillois où fut créée et chantée pour la première fois l’Internationale ne mobilisa pas tant d’énergie.

Vivant au « pays de Germinal », comme se plaisent encore à baptiser la région nombre de journalistes manquant d’imagination, le roman de Zola nous connaissons. Ce fut souvent le premier livre étudié en classe sous la direction de professeurs soucieux de faire connaître la condition ouvrière aux fils d’ouvriers. C’est ainsi que riches d’une lecture superficielle du roman et d’une imagerie du mineur mythifié (pour être encore plus souvent mystifié par les bons soins d’un PCF triomphant), nous finissions par trouver au parent ou voisin s’adonnant aux joies de la « fosse », l’air inquiétant du rédempteur social et du vengeur du prolétariat. Aujourd’hui, on ne peut relire cet admirateur de Fourier qu’était Zola sans une grande imitation.

Zola s’était déjà occupé des classes laborieuses et dangereuses dans un précédent ouvrage (L’Assommoir). Alors que les souvenirs de la « Commune » donnaient encore quelques suées fort salutaires aux nantis, il nous compose un roman dans le style « salauds de pauvres », style qui fera longtemps la fortune de toute une littérature droitière. II n’y a pas d’autre coupable à cette vie de miséreux que la fatalité héréditaire et l’alambic diabolique, nous démontre-t-il en sociologue inspiré. Le livre connut un grand succès, ce qui permettra à Zola d’élever quelques tours supplémentaires à son manoir de Medan. Quelques ingrats, venus des milieux révolutionnaires, n’ayant aucune reconnaissance pour le grand écrivain qui fit entrer le prolétariat au Panthéon de la grande littérature, l’accusèrent néanmoins d’avoir commis une mauvaise action.

Après quelques épisodes de son feuilleton, il revient à ses pauvres et entreprend « Germinal », livre ô combien ambitieux. Il le déclare lui même: « Le roman posera la question la plus importante du siècle, la lutte du Capital et du Travail ». L’homme se documente, se procure un grand nombre d’ouvrages, au style austère et rébarbatif, de théoriciens barbus et mauvais coucheurs. Il visitera les corons et descendra dans la mine. Y a-t-il « fait sa gaillette », comme tout bon président de la III° République ? La chose reste mystérieuse…

Que nous conte donc ce livre ? Nous nous abstiendrons de toute critique quant à sa valeur artistique ou documentaire, ceci n’étant pas notre profession, Zola étant lui-même un grand professionnel et n’ayant quant à nous que sympathie pour les bons travailleurs !

« Germinal » fut écrit en 1885, probablement sous l’influence des événements de Montceau-les-Mines, tant on y trouve d’analogies. Zola nous y fait le récit d’une grande grève sur un ton épique et souvent pathétique, tout en y faisant preuve (le brave homme !) d’apitoiement et de compassion pour ce peuple miséreux. Après quelques gammes naturalistes qui ne choquèrent que les bigots de son temps, il y campe les trois grands courants qui ont traversé à l’époque le mouvement ouvrier : Rasseneur (le réformiste possibiliste), Souvarine (« l’anarchiste ») et Pluchart (l’internationaliste). Quant à Étienne Lantier, héros du récit, personnage voulu versatile et dont l’ambition nous sera révélée peu à peu, il se trouve influencé successivement par les trois mauvais larrons.

Et voyons d’abord Rasseneur qui figure le réformiste et emprunte beaucoup à Émile Basly que Zola rencontra durant son périple dans le bassin minier. « Cabaretier, ancien meneur licencié, sa maison prospérait; il s’enrichissait des colères qu’il avait peu à peu soufflées ». Jouant volontiers au pompier, s’opposant au durcissement du conflit et sabotant la réunion avec le délégué de l’Internationale, il jalouse Étienne pour sa fonction de leader du peuple mineur.

Autre figure, Souvarine « l’anarchiste », personnage à la pensée et au regard froids, plus noir que son fanion, s’attendrissant plus volontiers sur une lapine que sur le genre humain. Apologiste et finalement praticien de la « propagande par le fait », Souvarine pour qui « le brigand est le vrai héros, le vengeur populaire, le révolutionnaire en action » (Zola), n’a que mépris pour ce prolétariat qui n’est pas digne de sa grande mission historique (il ne quittera jamais son poste de travail pendant la grève). Il n’a de dévotion que pour une espèce de Dieu machiavélique et ténébreux (Bakounine !) dont il attend religieusement la prise de direction du mouvement international, prélude à l’apocalypse !! Personnage fort caricatural et dont l’ironie de l’Histoire voudra qu’Émile Henry s’en revendique explicitement. Ajoutons que Souvarine deviendra et cela jusqu’à nos jours, l’archétype de l’anarchiste dans le folklore national…

Enfin Pluchart, l’ancien ouvrier représentant de l’Internationale, le camériste du monde ouvrier, singeant le bourgeois, se déplaçant en voiture, ne cherchant qu’à placer son fond de commerce. Sa seule préoccupation est de vendre ses cartes d’adhésion et de quitter les lieux des futurs affrontements afin de poursuivre sa carrière politique parisienne.

On pourrait penser à propos de Zola : voilà l’homme de génie, précurseur de Makhaïski et de la critique libertaire ! Ne nous fait-il pas sentir à propos d’Étienne: « C’était un sentiment de supériorité qui le mettait à part de ses camarades, une exaltation de sa personne à mesure qu’il s’instruisait », et plus loin : « Il éprouvait cette répugnance, ce malaise de l’ouvrier sorti de sa classe, affiné par l’étude, travaillé par l’ambition ». Ne nous y trompons pas. Pour Zola, c’est le communisme qui est le vol, non la propriété ! Les grévistes en marche évoquent pour lui « la vision rouge de la révolution qui les emporterait tous fatalement, par une soirée sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins ; et il ruissellerait du sang des bourgeois, il promènerait des têtes, il sèmerait l’or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes auraient des mâchoires de loups, ouvertes pour mordre (…), la même cohue effroyable de peau sale, d’haleine empestée, balayant le vieux monde, sous leur poussée de barbares. Des incendies flamberaient, on ne laisserait pas debout une pierre des villes ». Le comble est atteint quand il montre les femmes « toutes sanglantes dans le reflet d’incendie, suantes et échevelées de cette cuisine de sabbat » ou encore « agitées d’une fureur meurtrière, les dents et les ongles dehors, aboyant comme des chiennes ». Ces images sont celles de l’opposant farouche à la « Commune » quinze ans plus tôt ; de celui pour qui les barbares furent ceux qui détruisirent la colonne Vendôme et les Tuileries, et non ceux qui massacrèrent plus de 30 000 communards. Pour celui que les Alpes séparaient de Maurice Barrès (ce qui nous le rendrait plutôt sympathique), le bon ouvrier reste le Versaillais qu’il nous décrit dans « La Débâcle » : « La calme figure de paysan illettré, son respect de la propriété et son besoin d’ordre, le paysan sage désireux de paix pour que l’on recommençât à travailler, à gagner, l’âme même de la France, la vieille raison française, l’épargne, le travail ».

S’il y eut bien un Rasseneur et un Lantier dans le pays minier, les deux figures sont fortement inspirées d’Émile Basly. De Souvarine, il n’y eut point ! Un attentat fut bien commis en 1895 contre la personne d’Émile Vuillemin, mais qui de l’anarchiste ou de l’ouvrier licencié tira sur le directeur des mines d’Aniche ? Par contre, il y eut un Broutchoux et d’autres qui luttèrent

pour un syndicalisme réellement révolutionnaire…

Joao-Manuel (CNT – Lille), septembre 1993