Extrait du Combat Syndicaliste

de janvier 2013 :

Ayant environ un demi-siècle d’existence, les multiplexes recouvrent petit à petit des portions toujours plus grandes des territoires de nos pays industrialisés et convertis au culte de la consommation. Pourtant, ce qu’ils ont à vendre n’est pas un produit comme les autres puisqu’il s’agit d’œuvres cinématographiques, donc d’art et par conséquent de culture. Même si de plus en plus de films prétendent s’inscrire non plus dans une démarche artistique mais dans le conglomérat de « l’industrie du cinéma », il est nécessaire de procéder à certains rappels et mises au point…

Multiplexe : kezako ?

En l’an 2000, le rapport Delon estimait qu’un multiplexe consistait en un « complexe cinématographique d’au moins dix salles ». Et de préciser que depuis 1998, les « complexes d’au moins huit salles […] sont […] également classés dans la catégorie des multiplexes » selon les critères retenus par le Centre national du cinéma (CNC).

Le rapport précisait aussi que « le multiplexe se caractérise en France par de vastes espaces d’accueil et par des salles gradinées [sic], climatisées, confortables et de dimension importante, dotées d’écrans de grande taille (plus de dix mètres de base en général) et offrant au spectateur une très grande qualité de projection. Il est doté, en outre, de facilités d’accès et de stationnement – tout au moins lorsqu’il est implanté en périphérie –, de services complémentaires de confiserie, voire de restauration et d’espaces de jeux vidéo dans son enceinte ou à proximité immédiate. Certains équipements proposent même des services de garde d’enfants ». Les choses deviennent plus claires…

Et si certain.es n’avaient pas encore bien tout compris, le rapport revient sur les origines de ce genre d’installations : « Il est généralement admis que le concept de multiplexe a été inventé par la société AMC aux Etats-Unis. Le mouvement de restructuration du secteur de l’exploitation cinématographique a été engagé dans ce pays dès la fin des années 1960. De grands complexes – en fait les premiers multiplexes – ont alors été créés dans les banlieues, à l’intérieur ou à proximité de centres commerciaux. » Nous y voilà ! Le multiplexe n’est donc autre que le pendant cinématographique de la grande consommation, généralement implanté au sein même des temples qui lui sont dédiés : les galeries marchandes.

Une prolifération en roue libre

Au niveau européen, c’est le Royaume-Uni qui a d’abord été touché par l’implantation de telles structures (sous l’impulsion de groupes états-uniens), soi-disant pour répondre à la pénurie de salles. Les premiers multiplexes y ont été ouverts dès 1985. Au niveau de l’Union européenne, ils représentaient déjà 15 % du total des salles en 1998 (avec des variations énormes d’un État à un autre : 50 % au Royaume-Uni, mais à peine plus de 3 % en Italie, par exemple).

L’Hexagone a été l’un des pays les plus sceptiques, notamment du fait que le territoire était assez bien pourvu et que certaines politiques de soutien au cinéma et à sa diffusion ont permis à nombre de salles de pratiquer des prix abordables tout en proposant des programmes de qualité. Après un temps d’observation du panorama offert dans les pays voisins, c’est le groupe Pathé qui lance finalement le mouvement, en 1993.

Culture vs commerce

À partir de là, les multiplexes n’ont cessé de se développer… et les petites salles de quartier ou de bourg de fermer. Si le processus avait effectivement commencé avant l’arrivée des multiplexes, il semble évident que ces derniers ont pris la forme d’un rouleau compresseur uniformisateur et briseur de vie sociale.

L’unique but des multiplexes étant de générer des bénéfices, la programmation se concentre sur les grosses productions commerciales au détriment des films indépendants, d’auteurs, voire plus engagés. Et si certains mettent en avant des projections régulières de films classés « art et essai », ils oublient de dire que celles-ci ont bien souvent lieu à des horaires peu accessibles et qu’elles ne sont en rien mises en avant sinon pour faire remarquer leur présence dans les grilles annuelles de programmation (plus visibles à l’aide d’une loupe). Dans l’excellent documentaire de Francis Fourcou J’aime la vie, je fais du vélo, je vais au cinéma (2004), on apprend que les multiplexes ne font pas l’essentiel de leurs bénéfices sur les tickets d’entrée – car le film est principalement un produit d’appel –, mais le profit est surtout réalisé sur les produits, sucrés ou salés mais tous favorisant l’obésité, vendus aux consommateurs, sans omettre tout le merchandising annexe et les interminables annonces publicitaires…

Le but des petites salles, très souvent titulaires du label « art et essai », est tout autre : offrir à leur public (et non à leurs clients) des programmes de qualité et mettre en valeur les œuvres projetées. Ainsi, il n’est pas rare que les projections soient accompagnées de débats, expositions et autres activités – qui par ailleurs permettent de passer des moments conviviaux et constructifs dans des zones rurales parfois reculées. Leur existence s’inscrit donc dans une tout autre vision de la culture et de la société.

Dans le Sud-Gironde aussi

Dans le département de la Gironde, un multiplexe de huit salles de cinéma est actuellement en projet dans une zone commerciale de Langon proche de l’autoroute A62. Il est porté par le groupe Grand Écran, qui possède déjà sept établissements (soit cinquante-trois écrans) dans cinq villes d’Aquitaine et du Limousin, quatre étant des multiplexes. Le groupe tente de se faire passer pour une « société d’origine familiale » et « indépendante », mais cela cache mal sa véritable ambition : rafler ce qu’il considère comme un marché. Car si tel n’est pas le cas, comment justifier de la nécessité d’ouvrir cette nouvelle structure alors que plusieurs cinémas sont déjà implantés ?

Actuellement, dans cette zone rurale du Sud-Gironde, plusieurs cinémas de proximité parviennent encore à survivre grâce à des investissements dans le numérique (subventionnés en partie par des aides publiques) et, surtout, à des initiatives événementielles pertinentes (soirées-débats, festival de la ruralité, séances Clin d’œil, projections scolaires et jeune public, Nuits du doc, Ciné mémoire, club de spectateurs…). Celles-ci ont même permis à leur nombre de spectateurs d’augmenter au cours de ces dernières années. Les bas tarifs appliqués par ces petites salles y sont aussi pour quelque chose.

Si ce multiplexe voyait le jour, ce sont pas moins de six salles qui seraient menacées (pour ne pas dire condamnées) : le Rio de Langon, le Vog de Bazas, le Rex de La Réole, le Lux de Cadillac, le centre audiovisuel de Captieux et l’Éden de Monségur. Et toute la vie culturelle locale en serait fortement bouleversée, sans parler de l’accélération de la désertification des centres-villes qui va de pair.

Pop-corn et Coca-Cola

Le dossier devra passer par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), organisme chargé de délivrer les autorisations d’ouverture des surfaces commerciales. Car il s’agit bien de commerce et non de culture ou de septième art ! La seule logique de ce genre d’infrastructures est celle du profit marchand, leur culture se résumant à celle du pop-corn et du Coca-Cola qu’ils nous enjoignent d’ailleurs à consommer dans leurs spacieux et lumineux halls d’accueil.

Face à cette opération de business, une pétition lancée par l’Association des cinémas de proximité a déjà recueilli plus de 2 100 signatures en huit jours 2. Mais cela suffira-t-il ? Dans les commentaires qui accompagnent les signatures, un anonyme a écrit : « Si un comité de défense des cinémas de proximité voit le jour en Sud Gironde, nous serons nombreux à en faire partie. Si un multiplexe pourri se monte dans le Langonnais, menaçant l’existence des cinémas cités plus haut, je n’aurais pas d’état d’âme à participer à un “démontage” de multiplex. ». Chiche !

Christian et Mari, CNT Culture Aquitaine

En récompense de leur dévouement pendant toutes ces années, les projectionnistes sont aujourd’hui invités à quitter l’entreprise ou à devenir vendeurs de pop-corn. La raison invoquée par la direction des cinémas Gaumont Pathé : le numérique ! Celui-ci rendrait inutile notre présence en cabine…

En récompense de leur dévouement pendant toutes ces années, les projectionnistes sont aujourd’hui invités à quitter l’entreprise ou à devenir vendeurs de pop-corn. La raison invoquée par la direction des cinémas Gaumont Pathé : le numérique ! Celui-ci rendrait inutile notre présence en cabine…

Cinéma et travail : une filmographie

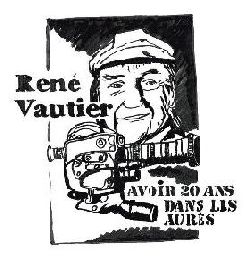

Cinéma et travail : une filmographie Avoir 20 ans dans les Aurès, film de René Vautier, reconnu aujourd’hui comme un témoignage historique d’importance sur la Guerre d’Algérie, ressort en salle, 40 ans après son tournage et sa diffusion, en 1972. C’est l’occasion pour Le Combat syndicaliste de diriger son projecteur sur ce film majeur de l’antimilitarisme.

Avoir 20 ans dans les Aurès, film de René Vautier, reconnu aujourd’hui comme un témoignage historique d’importance sur la Guerre d’Algérie, ressort en salle, 40 ans après son tournage et sa diffusion, en 1972. C’est l’occasion pour Le Combat syndicaliste de diriger son projecteur sur ce film majeur de l’antimilitarisme.